Le Super 8 double bande

Aujourd’hui lorsqu’on parle de Super 8 double bande, on passe presque pour un extra-terrestre. Beaucoup n’ont pas l’air de connaître cette technique. " Double bande n’est pas un jugement de valeur sur un film pornographique, comme peuvent le croire certains, mais une bande physiquement séparée de l’image et contenant tous les sons du film. D’autres affirment même que ça n’existe pas, et que l’appellation " double bande " concerne la piste son collée sur le bord de la bande image. (mais si, on m’a déjà fait cette remarque).

Eh bien il est temps de rappeler quelques souvenirs qui ne sont pas très lointains puisqu’ils ne datent que d’une trentaine d’années seulement.

Dans les années 70 les tournages sérieux se pratiquaient en double bande. Soit sur une bande lisse 6,25 synchronisée avec la caméra grâce à un synchro-pilote monté sur la caméra, soit sur cassette pour réduire le poids, et également synchronisée par un synchro-pilote. La piste 1 recevait le son mono, tandis que la piste 2 était réservée aux tops de synchro. Naturellement un câble reliait la caméra au magnétophone, à moins que caméra et magnétophone soient équipés d’un quartz, dans ce cas c’était la totale liberté pour le caméraman et le preneur de sons.

Les petits tournages se faisaient assez rarement sur bande magnétique perforée, bien que cela soit possible. La bande Pyral de 8 mm de large et perforée, était prête pour le montage après transfert de la bande lisse topée.

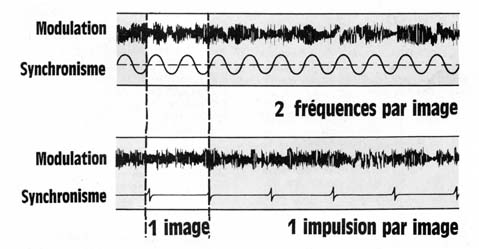

Comme nous venons de le voir, la bande lisse comporte 2 pistes, l’une pour l’enregistrement audio provenant d’un ou plusieurs micros ou d’une mixette, et l’autre piste pour les tops de synchronisation.

Il existe 2 sortes de " top synchro ", le Synchro-pilote qui délivre 2 tops sinusoïdaux par image sous une tension de 1 volt, c’est à dire 48 tops par seconde à 24 images/sec., et un Synchro-contacts. On prélève sur la prise flash qui sert de rupteur à un générateur de tension, les contacts pour en faire des tops à raison d’un top par image.

La bande magnétique perforée peut également fournir des tops de synchro grâce à ces perforations. En plaçant une excitatrice et une cellule sur le chemin de la bande, le système prélève une fréquence lorsque la bande défile devant la cellule.

Après avoir transféré le son de la bande lisse sur la bande perforée, le montage peut commencer, il est facile d’effectuer le montage puisqu’un plan image correspond exactement à la même portion de bande magnétique.

Enregistreur UHER 4200 Mos pour bande perforée.

Cet enregistreur modifié est le premier en son genre pour utilisation de la bande perforée. Le chemin de bande a été élargi à 8 mm au lieu de 6,25. Il a fallu remplacer les galets et les guides bande. Tous les contrôles et toutes les fonctions se font par microprocesseur. Il peut opérer en 18 images/sec. en Super 8 (défilement 10,08 cm/sec.). Le 4200 Mos peut être commandé par la caméra ou le projecteur, avec démarrage sans pleurage. Certains 4200 Mos étaient équipés d’un Quartz qui correspondait aux vitesses 18 – 24 ou 25 images/sec. Il n’y a donc aucun câble entre la caméra et le magnétophone, à condition bien entendu que la caméra soit également équipée d’un quartz elle aussi.

L’enregistrement se fait en demi-piste internationale.

Il existait en option un générateur d’impulsions produisant un signal de 1000 Hz pour chaque image lorsque le magnétophone était relié à la prise flash de la caméra.

Généralement la bande magnétique 8 mm perforée Pyral comporte deux piste pour une utilisation en stéréophonie, mais elle peut n’en comporter qu’une seule.

La façon de pratiquer est directement issue du 16 mm ou du 35mm. L’image est enregistrée sur le film, le son sur une bande magnétique. Le montage se fait simultanément sur les bandes image et son (en double bande). Il peut très bien y avoir plusieurs bandes son.

Ce n’est qu’à la fin du processus que le son est joint à l’image, sur la piste marginale du film.

Pour aider à la synchronisation de l’image et le son, on utilise depuis très longtemps le clap. Il sert à caler l’image et le son en début ou en fin de prise. Il existe aussi dans certaines caméras et magnétophone un clap automatique à chaque démarrage

Le plus souvent il n’y a pas qu’une seule bande magnétique perforée, mais plusieurs. La bande provenant de l’enregistrement direct, une bande pour les musiques, et pourquoi pas une bande ambiance et bruitages.

Il faudra alors effectuer un mixage après montage.

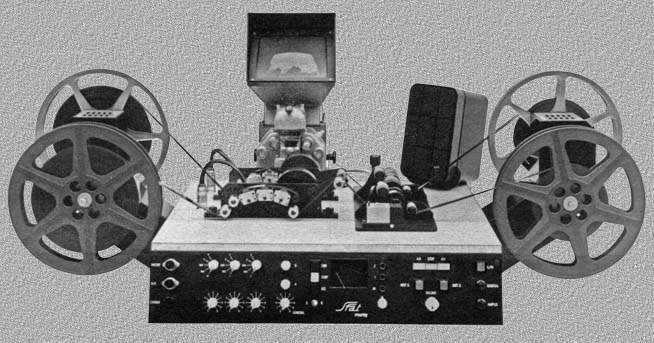

Pour les cas simples ne comportant qu’une seule bande magnétique perforée, il existait des petites visionneuses " double bande ", comme la petite Broker 101-VM. Mais pour un travail plus sérieux il y avait les célèbres tables SFAT.

La SFAT

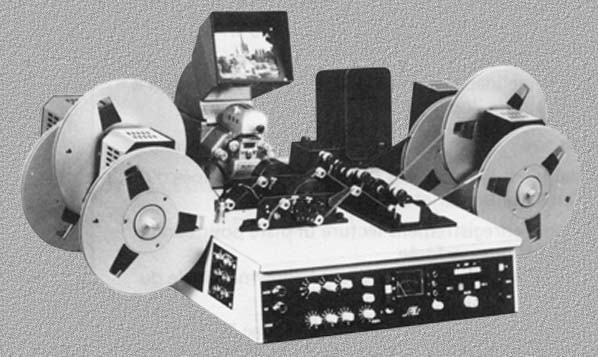

(Société française appareillages de télécommandes) Un choix de plusieurs modèles de tables de montage dont certaines servaient également à mixer.

La petite EM300 se faisait en 2 versions, 16 mm ou Super 8. (1 image et 1 son).

L’EM400, également en 2 versions, 16 mm et Super 8. (1 image et 2 sons ). Avec en option une visionneuse équipée d’une tête sonore bi-piste.

EM500 ( 2 voies ) toujours en 2 versions 16 mm et Super 8 . Avec en option une visionneuse équipée d’une tête sonore bi-piste. Cette table permet en plus le mixage des sons.

EM600S ( 3 voies vitesse synchrone ) en version 16 mm ou Super 8. Cette table permet le mixage des sons.

EM600SR ( 3 voies vitesse variable ), en version 16 mm ou Super 8, elle mixe également les sons.

Une autre série a vu le jour chez ce fabriquant.

Les tables bi-format Super 8/16 mm

Chaque voie peut recevoir soi du film ou de la bande magnétique 16 mm, du film ou de la bande magnétique Super 8. On peut même monter une image Super 8 avec des bandes magnétiques 16 mm. Les seuls éléments à déplacer lors d’un changement de format sont la visionneuse et les presseurs de la synchroniseuse.

L’EM486 est une table de montage 3 voies avec des bobines d’une capacité de 300 mètres. La vitesse de défilement est variable en marche avant et arrière entre 0 et 75 images/sec. Les vitesses 18 et 24 images/sec. sont présélectionnées par un clavier.

Les blocs son possèdent un volant stabilisateur.

Les têtes de lecture sont des têtes 6,25 bi-piste permettant de lire sans adaptation, soit de la bande magnétique Super 8 mono-piste ou bi-piste (modulation et topage), soit de la bande magnétique pleine piste.

Enfin, une table de montage un peu particulière, la P6-100. Les bobines sont placées horizontalement. C’est une table 3voies, 1 voie image et deux voies son pleine piste, (bi-piste en option).

Il y a aussi :

P6-108 qui est une version image et son Super 8

P6-116 qui est une version image et son 16 mm.

P6-168 qui est une version image Super 8 et son 16 mm.

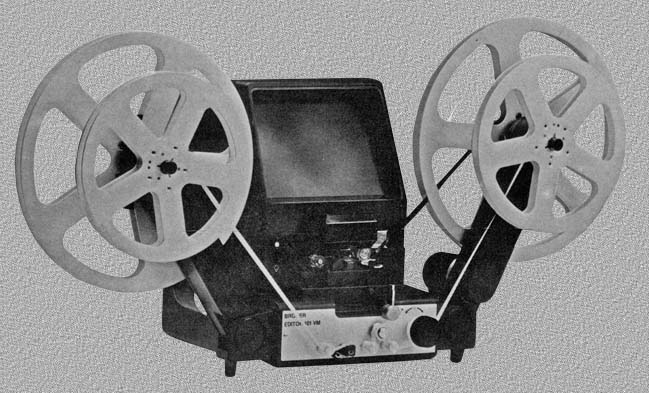

Pour terminer sur les tables de montage double bande, la petite 101 VM commercialisée par Muray. C’est une toute petite table double bande, malgré sa petite taille elle permet à un amateur de monter chez lui en double bande dans des conditions assez convenables.

L’écran est lumineux, un prisme à 16 facettes assure une reproduction sans scintillement. La capacité de ses bobines est de 240 mètres.

Le transport du film et de la bande magnétique s’effectue au moyen de deux tambours dentelés, mécaniquement synchronisés. Les deux entraînements film et bande magnétique peuvent être enclenchés ou déclenchés séparément l’un de l’autre.

La tête magnétique est bi-piste pour la stéréo, mais l’écoute peut se faire ensemble ou séparément.

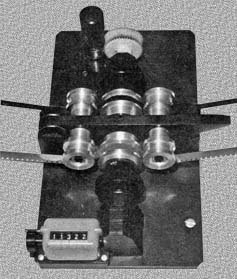

Exemple d’une synchroniseuse. On remarquera les deux bandes image et son, leur débiteur denté se trouve monté sur le même axe, avec la possibilité de désolidariser l’une ou l’autre bande, afin d’effectuer une resynchronisation.

Un compteur indisue le métrage, avec possibilité d’une remise à zéro.

Pour terminer cette page consacrée au double bande, une petite question…..

Le 16 mm double bande était très largement diffusé, surtout à la RTF et à l’ORTF. Dans ce cas il n’était pas rare qu’il se produise au télécinéma de Cognacq-Jay, une rupture de bande, qu’elle soit optique ou magnétique. Lorsque cet incident technique indépendant de notre volonté se produisait en cours de diffusion, comment le technicien arrivait à reprendre rapidement la diffusion de l’émission ?

Si vous donnez votre langue au …. , voici la réponse :

, voici la réponse :

D’abord il faut dire que les techniciens du télécinéma étaient de véritables artistes. Ensuite ils disposaient de repères de synchronisation tout au long de l’émission.

Avant la diffusion on procédait à un piétage, c’est à dire que sur les bords de l’image, on pratiquait une encoche, la même encoche au même endroit sur la bande son, en parfait synchronisme. Dix mètres plus loin, 2 encoches, dix mètres ensuite 3 encoches, et dix mètres après non pas 4 encoches mais 2 encoches éloignées. Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la bobine.

En cas de rupture du film, il s’agissait de retrouver les encoches correspondantes pour en faire des starts.

Cette opération devait être la plus rapide possible afin de réduire au maximum la durée de l’interlude ou du panneau d’excuses.

avril 2007

![]()